HP版 「みんなの地学」 自然と人間 No.3

石造物の石材

① 安山岩で造られた石仏

松岡喜久次,2025年2月10日

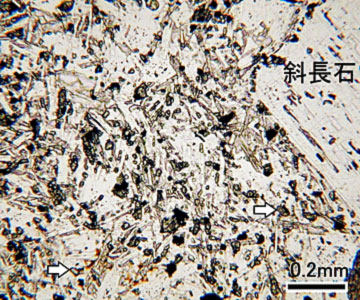

寺社や道端にある古い石仏、石碑、石段などを石造物とよんでいます。その中でも信仰の対象となるものを石仏とよび、道祖神、地蔵尊、庚申塔、馬頭観音、供養塔などがあります。これらは江戸時代に立てられたものが多く、上屋をかけて大切にされています。多くの石仏は灰色をしており、石仏の表面には1mmくらいの大きさの四角の斑点がみられることがあります。

|

|

| 安山岩製の庚申塔とその表面(寛文13(1673)年)(川越市内にて) 白い斑点は斜長石、磁石(径15mm)がつく 2021.12 松岡喜久次撮影 | |

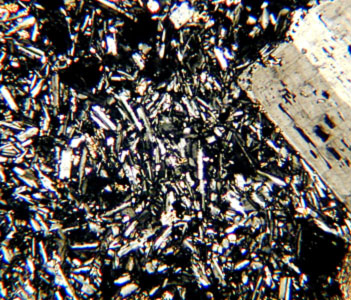

墓石の石材を調べる機会があり、白い四角のはん点(斑晶)は斜長石で、その間を小さな針状の斜長石と粒状の輝石がうめている(石基)ことがわかりました。このような岩石の特徴は斑状組織といわれ、マグマが急に冷えてできた火山岩の特徴です。また、斜長石と輝石という鉱物の組合せから安山岩に分類されます。安山岩は磁鉄鉱などの磁性鉱物をふくむので,強力磁石がつくことでも確かめることができます。

安山岩の岩質は硬く耐久性があり、加工がしやすいことから良い石材だったのです。

|

|

| 墓石の輝石安山岩の顕微鏡写真 左:平行ニコル 右:クロスニコル 長方形~針状:斜長石、粒状(矢印):輝石 2016.8 松岡喜久次撮影 |

|

No.2 に戻る 「みんなの地学」目次 に戻る No.4 に進む