HP版 「みんなの地学」 自然と人間 No.11

石造物の石材

⑥ 砂岩と花崗岩類でできた石造物

松岡喜久次,2025年 3月 2日

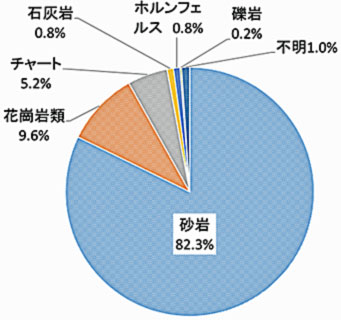

寺社や道端にある石造物の多くは丸彫立像や角柱などのほかに、丸い石に刻字されたものがあります。これらは形態から判断して自然石(河原の礫)を利用したものと考えられます。入間市の霞川沿いには自然石の石造物が478個確認され、その石材の利用率は砂岩が82.3%と大部分を占め、次に花崗岩類が9.6%です。花崗岩類でできた馬頭観世音には、「左 江戸,右 八王子」と刻字されており、江戸時代から道標としても役立っていたのでしょう。

|

|

|

| 砂岩でできた石橋供養塔。 2024.6.14 松岡喜久次撮影。 |

花崗岩類でできた馬頭観世音(寛政8年・ 1796)。2024.6.14 松岡喜久次撮影。 |

霞川沿いにある478個の石造物の石材の砂岩と花崗岩類の 利用率(吉中ほか 2021) |

自然石の採取地

霞川沿いにある自然石でできた石造物は、大きいものでは高さ1mほどもあります。しかし、これだけの大きさの砂岩礫は、隣接する霞川の河原にはみあたりません。そして、花崗岩類の礫はまったくないのです。一方、入間市南西方の霞川源流に近い青梅市を流下する多摩川の河原には、大きな砂岩や花崗岩類の礫があります。また、自然石を利用した石造物は、霞川の上流から中流に多くみられ、下流部では少なくなります。これらのことから、多摩川の河原で石造物として利用できる形の礫を採取して、文字を刻んだと考えられます。

|

|

|

| 多摩川の河原にあった砂岩の礫 (吉中ほか 2021)。 |

多摩川の河原にあった花崗岩類の礫 (吉中ほか 2021)。 |

多摩川の砂岩と花崗岩類の礫の確認地点と 霞川沿いの石橋供養塔と馬頭観世音の位置 |

引用文献

-

吉中康展・福地朝男・平野和夫・目良 恂・鈴木敦子・髙橋茂友・髙橋陽子・田中かをる・東海林勝代・吉中裕子・小山春雄・松岡喜久次(2021)霞川沿いに分布する自然石の石造物の調査.地学教育と科学運動,87:29-36.

No.10 に戻る 「みんなの地学」目次 に戻る No.12 に進む