HP版 「みんなの地学」 自然と人間 No.12

縄文時代の石器の石材

松岡喜久次,2025年10月 1日

打製石斧の石材

石器は石器時代から弥生時代にかけて、石を材料として製作された道具です。石器の一種である石斧は、木の柄を取り付けて、主に樹木の伐採や土掘り、農耕用として使われたものです。石斧には、石を粗く打ち欠いて作った打製石斧と叩いて形を整えてから砥石で磨いて作った磨製石斧があります。

|

|

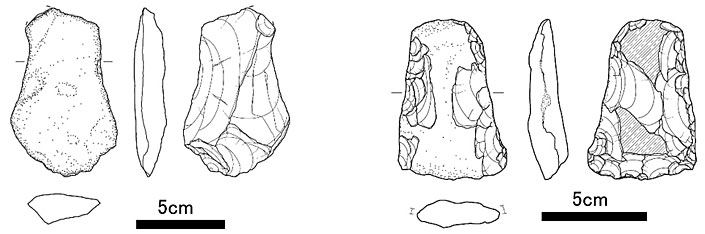

| 所沢市の膳棚遺跡の縄文時代中期の打製石斧 (所沢市立埋蔵文化財調査センター) 。 |

砂岩製の打製石斧 (左の〇) |

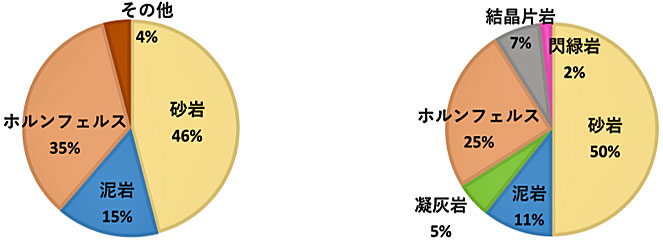

所沢市や志木市などの縄文時代の遺跡から産出する打製石斧は、砂岩やホルンフェルスの石材が多く利用さていれます。

|

| 打製石斧の石材利用率 左:所沢市の膳棚遺跡(古谷 2016) 右:志木市の西原大塚遺跡(徳留ほか 2022) |

|

| ホルンフェルス製の打製石斧(志木市の西原大塚遺跡:徳留ほか 2022) |

砂岩製やホルンフェルス製の打製石斧では、表面に原礫面が残っていることがあります。このことから川原などの礫を採取して、打製石斧に加工したのでしょう。また、ホルンフェルスは緻密な硬い岩石のため、打製石斧の縁を薄く、鋭くすることができるのです。

|

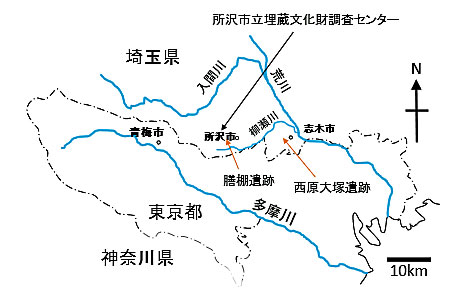

| 所沢市の膳棚遺跡と志木市の西原大塚遺跡の位置図 |

* 所沢市立埋蔵文化財調査センター・・・狭山ケ丘駅[西口]徒歩21分

ホルンフェルス礫と生まれたところ

ホルンフェルス礫はどこで拾われたか

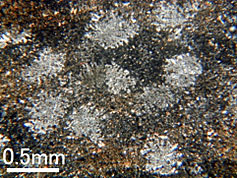

志木市の北縁部には柳瀬川が流れています。この川原には長径10㎝、黒色をした亜円礫で、緻密な硬い岩石がみつかりました。礫の表面には細粒な黒色の粒がみられ、薄片をつくり顕微鏡で調べると菫青石であることがわかりました。この菫青石は砂岩や泥岩がマグマの熱でやけどしたところにできる鉱物で、この礫は変成岩の仲間であるホルンフェルスです。したがって、身近にあった柳瀬川の川原のホルンフェルスの礫が石斧の石材として利用されたと考えられます。

なお、川原の礫には砂岩が多く、ホルンフェルスが少ない。これは、縄文人がホルンフェルス礫を選択的に採取したものと考えられます(松岡 2024)。

|

|

| 柳瀬川の川原にあったホルンフェルス礫(松岡 2017) | ホルンフェルス礫の岩石薄片菊花の形を呈する菫青石 |

ホルンフェルス礫はどこからきたのか

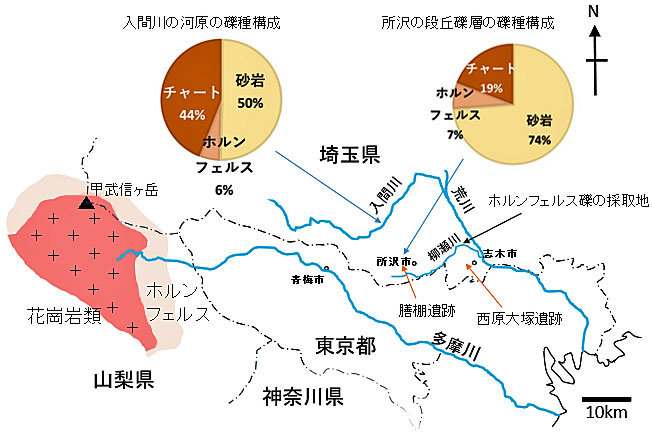

川原の礫は川の働きによって、山から運ばれてきたと考えられますが、柳瀬川の川原のホルンフェルス礫は、どこの山からきたのでしょうか。現在、ホルンフェルスが分布するは、多摩川の上流のある甲武信ヶ岳周辺です。

柳瀬川は、所沢の西付近を源流として流れていますので、多摩川の上流のホルンフェルスから直接に礫となって流されてきたと考えるは無理です。 しかし、所沢市の地下にある段丘礫層には、ホルンフェルス礫がみられることから、河川沿いの段丘礫層から柳瀬川に転がりこんだと考えられます。この付近は昔の多摩川の扇状地で、多摩川が上流から運んできた礫が堆積してできたのが、段丘礫層としてみられるのです。

|

| ホルンフェルス礫の採取地,入間川の川原と所沢の段丘礫層の礫種構成 |

引用文献

No.11 に戻る 「みんなの地学」目次 に戻る